WP_Query Object

(

[query] => Array

(

[calcium_tag] => 26

)

[query_vars] => Array

(

[calcium_tag] => 26

[error] =>

[m] =>

[p] => 0

[post_parent] =>

[subpost] =>

[subpost_id] =>

[attachment] =>

[attachment_id] => 0

[name] =>

[pagename] =>

[page_id] => 0

[second] =>

[minute] =>

[hour] =>

[day] => 0

[monthnum] => 0

[year] => 0

[w] => 0

[category_name] =>

[tag] =>

[cat] =>

[tag_id] =>

[author] =>

[author_name] =>

[feed] =>

[tb] =>

[paged] => 0

[meta_key] =>

[meta_value] =>

[preview] =>

[s] =>

[sentence] =>

[title] =>

[fields] => all

[menu_order] =>

[embed] =>

[category__in] => Array

(

)

[category__not_in] => Array

(

)

[category__and] => Array

(

)

[post__in] => Array

(

)

[post__not_in] => Array

(

)

[post_name__in] => Array

(

)

[tag__in] => Array

(

)

[tag__not_in] => Array

(

)

[tag__and] => Array

(

)

[tag_slug__in] => Array

(

)

[tag_slug__and] => Array

(

)

[post_parent__in] => Array

(

)

[post_parent__not_in] => Array

(

)

[author__in] => Array

(

)

[author__not_in] => Array

(

)

[search_columns] => Array

(

)

[posts_per_page] => 6

[ignore_sticky_posts] =>

[suppress_filters] =>

[cache_results] => 1

[update_post_term_cache] => 1

[update_menu_item_cache] =>

[lazy_load_term_meta] => 1

[update_post_meta_cache] => 1

[post_type] =>

[nopaging] =>

[comments_per_page] => 50

[no_found_rows] =>

[taxonomy] => calcium_tag

[term] => 26

[order] => DESC

)

[tax_query] => WP_Tax_Query Object

(

[queries] => Array

(

[0] => Array

(

[taxonomy] => calcium_tag

[terms] => Array

(

[0] => 26

)

[field] => slug

[operator] => IN

[include_children] => 1

)

)

[relation] => AND

[table_aliases:protected] => Array

(

[0] => wp_term_relationships

)

[queried_terms] => Array

(

[calcium_tag] => Array

(

[terms] => Array

(

[0] => 26

)

[field] => slug

)

)

[primary_table] => wp_posts

[primary_id_column] => ID

)

[meta_query] => WP_Meta_Query Object

(

[queries] => Array

(

)

[relation] =>

[meta_table] =>

[meta_id_column] =>

[primary_table] =>

[primary_id_column] =>

[table_aliases:protected] => Array

(

)

[clauses:protected] => Array

(

)

[has_or_relation:protected] =>

)

[date_query] =>

[queried_object] => WP_Term Object

(

[term_id] => 60

[name] => 運動

[slug] => 26

[term_group] => 0

[term_taxonomy_id] => 60

[taxonomy] => calcium_tag

[description] =>

[parent] => 0

[count] => 6

[filter] => raw

)

[queried_object_id] => 60

[request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID

FROM wp_posts LEFT JOIN wp_term_relationships ON (wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id)

WHERE 1=1 AND (

wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (60)

) AND ((wp_posts.post_type = 'brand_calcium_info' AND (wp_posts.post_status = 'publish' OR wp_posts.post_status = 'acf-disabled')))

GROUP BY wp_posts.ID

ORDER BY wp_posts.post_date DESC

LIMIT 0, 6

[posts] => Array

(

[0] => WP_Post Object

(

[ID] => 957

[post_author] => 1

[post_date] => 2024-11-28 13:15:36

[post_date_gmt] => 2024-11-28 04:15:36

[post_content] =>

秋口の疲れ、実は「秋バテ」かもしれません。あるいは隠れカルシウム不足の場合も!主な症状やその原因と対処法について解説します。

秋バテとは?

秋の気配を感じ、爽やかな季節のはずなのに、なぜか夏バテのような怠さを覚えたり、疲れがとれない、頭が痛いなどの体調不良を感じたりすることはないでしょうか。

夏の暑い時期になる「夏バテ」とは違い、涼しくなった9月下旬頃から、カラダの不調や食欲不振、元気がなくなったりすることを「秋バテ」と呼んでいます。

秋バテの原因

秋は台風や秋雨前線などの影響で、気圧の変化など気象状況も変動しやすく、猛暑日などもまだあって、日中と朝晩の気温差も激しい季節です。気圧や気温の急激な変化は、免疫やホルモンバランスなどに大きく影響するので、体調のコントロールが難しくなってしまうのです。

また、夏の生活習慣のまま、冷房や冷たい飲み物などでカラダを冷やしすぎることが自律神経の乱れに繋がり、血行不良となってさまざまな不調を引き起こします。

一昔前までは、ここまで寒暖差も激しくなかったので、体調不良を訴える人も多くはありませんでした。秋バテは最近になって注目され始めた、いわば現代病の一つだといえるでしょう。

秋バテの症状

秋バテは医学的な病名ではないので、診断基準や明確な定義はありませんが、ご自身やご家族に、以下のような症状がないかチェックしてみましょう。

✔️ 疲れやすく、疲れがなかなかとれない

✔️ カラダが怠い

✔️ 朝スッキリ起きられない、1日中眠い

✔️ 勉強や仕事に集中できない

✔️ やる気が起こらない

✔️ 食欲がない

✔️ 肩こりや頭痛がある

✔️ めまい、立ち眩みがある

✔️ 胃の調子がよくない

✔️ 胸やけがする

上記のような症状が複数あったら、秋バテのサインかもしれません。特にたくさん当てはまった人は要注意です。次の予防&対処法をぜひ参考にしてくださいね。

秋バテを防ぐための対処法

秋バテの大きな原因は、自律神経の乱れと、冷え。それによる血の巡りが悪くなることですので、そこを。改善するようにします。

◆1.お湯に浸かる

カラダは暑いと思っても内蔵が冷えていることがあります。お腹を触ってみてください。驚くほど冷たいことがあります。内臓が冷えると免疫力も下がるので注意が必要です。

冷えが続く時はシャワーで済まさず、37〜39℃のぬるめのお風呂にゆっくり浸かりましょう。カラダを中から温めることで自律神経も整えられます。

◆2.適度な運動

運動といっても激しい運動をすることはありません。マッサージやストレッチでコリをほぐしたり、近所を20分程度お散歩するだけでもいいのです。

手軽な運動は自律神経を整える作用がありますし、ストレス解消や食欲増進、睡眠不足の解消といった効果も得られます。とくにウォーキングなどの有酸素運動は、負荷も少なく効果は高いのでおススメですよ!

◆3.良質な睡眠

人は眠っている間に疲れをとるため、睡眠時間が足りないといつまでも疲れが残ってしまいます。

また、カラダが冷えたままだと良質な睡眠がとれないので、お風呂に入ったり、夜着や寝具などで体温調整したりするようにしましょう。

暑さで寝苦しい日も、タイマーを上手に活用するなどして必要以上にカラダを冷やさないように注意してください。快適な寝室でぐっすり眠りましょう。

◆4.栄養バランス

秋バテ対策に欠かせないのが、食事(栄養)です。バランスのよい食事を三食きちんと食べ、とくにビタミン、ミネラル、タンパク質を意識して摂るようにしましょう。

その際、カラダを冷やしすぎると胃腸の働きも落ちるため、冷たいものはなるべく控え、温かいものを積極的に摂ることをおススメします。

◆5.カルシウムの積極的な補給

ミネラルの中でもとくにカルシウム不足は要注意!

実は秋バテの症状の原因がカルシウム不足に関係していることもあります。次に詳しくご紹介します。

カルシウム不足が慢性的な疲労感を招く!?

やたらに疲れる、無気力、眠り込む、頭痛、倦怠感などといった症状の裏に、カルシウム不足が隠れていることがあります。

カルシウム不足で副甲状腺ホルモンが過剰に分泌されると、神経が不安になったり抹消血行が悪くなったりして、秋バテと同じような疲れや症状を感じることがあります。

1~4の秋バテ対策を行っても症状が改善しない場合は、カルシウム不足を疑ってみてもいいかもしれません。その場合は吸収率のよいカルシウムでカラダを守ってあげてくださいね。

それでも症状が改善しない、なんとなくおかしいと感じる場合には、なるべく早く医療機関を受診するようにしてください。

[post_title] => 秋口の疲れ。もしかして秋バテかも?秋バテの原因と対処法!カルシウム不足の場合も!?

[post_excerpt] =>

[post_status] => publish

[comment_status] => closed

[ping_status] => closed

[post_password] =>

[post_name] => c-66

[to_ping] =>

[pinged] =>

[post_modified] => 2025-02-26 15:15:26

[post_modified_gmt] => 2025-02-26 06:15:26

[post_content_filtered] =>

[post_parent] => 0

[guid] => https://moritayakuhin.co.jp/?post_type=brand_calcium_info&p=957

[menu_order] => 0

[post_type] => brand_calcium_info

[post_mime_type] =>

[comment_count] => 0

[filter] => raw

)

[1] => WP_Post Object

(

[ID] => 840

[post_author] => 1

[post_date] => 2024-11-27 13:09:40

[post_date_gmt] => 2024-11-27 04:09:40

[post_content] =>

じめじめする梅雨は、心身の不調を訴える人が増えます。

ウイルス感染をはじめ、気になるのが免疫力の低下。

そこで、生活の中で免疫力を上げるための6つの方法をご紹介いたします。

あなたの免疫力はだいじょうぶ?セルフチェック!

前回のコラムでは、カルシウムと免疫力の関係についてお話しました(「カルシウムと免疫の意外な関係!カルシウム不足が免疫力をピンチにさせる!?」)。

今回は、日常生活の中でできる「免疫力をあげるための6つの方法」をご紹介します。

まずは、いまカラダの抵抗力がどのくらいあるのか、セルフチェックしてみましょう!

以下に当てはまる項目があればいくつでもチェックを入れてください。

● 最近疲れやすくなった

● 寝ても怠さがとれない

● よく眠れない

● 胃腸の調子が良くない

● 風邪をひきやすい(年に4回以上)

● 切り傷などが治りにくい

● カラダが冷える

● ストレスを多く感じる

● 運動不足だと思う

● 肌荒れや湿疹など皮膚トラブルが起こりやすい

● 口内炎ができやすい

● 楽しいことがない・笑っていない

● 食生活が乱れている

上記に当てはまった項目数×10%が、いまのあなたの仮の免疫力低下率と思ってください。

例えば、3項目当てはまったのなら、

3×10% で、免疫力低下率30%、

12なら、同様に 12×10%で、120%。

基本的に数値が30%以上なら、免疫力が低下しつつあるので、下記の「免疫力をあげるための6つの方法」を参考に、ぜひ日常生活から対策、改善していきましょう。

もしも100%以上なら、かなり危険です。

日常の生活改善はもちろんのこと、一度医療機関に相談されることを強くおすすめいたします。

生活の中で免疫力を高める6つの方法

◆1. 生活リズムの見直し

生活のリズムを整えることはカラダのリズムを整えること。

免疫力を高めるためには、何といっても生活リズムが大切です。

毎日決まった時間に寝起きし、食事するようにしてリズムを整えることで免疫力が上がります。

早寝早起きを心がけ、朝はきちんと朝日を浴びましょう。

◆2. 適度な運動

年齢とともにどんどんカラダを動かさなくなってはいないでしょうか。

一日中家にいる日であっても、必ず何かしらカラダを動かすようにしましょう。

一日10分程度でも構いませんので、無理のない範囲でストレッチや周囲を軽くウォーキングするなど、毎日継続してカラダを動かすよう心がけてください。

◆3. 良質な睡眠

夜ぐっすり眠るためには、昼間はなるべく寝ないようにし、仮眠するにしても15分くらいにして、散歩などカラダを動かしたり趣味に興じたりしてください。

そして、毎日決まった時間に就寝するようにし、寝る直前は照明を暗くし、スマホなどのブルーライトを見たりしないようにしましょう。

◆4. 食事+カルシウムの積極的な補給

食生活にも気をつけて、栄養バランスのいい食事を毎日だいたい同じような時間帯に摂るように意識してください。

免疫物質の元になる魚類、肉類、卵、大豆等の「たんぱく質食品」、抗酸化作用のある「ビタミンA」「ビタミンC」「ビタミンE」を豊富に含む「緑黄色野菜」、腸の免疫細胞を活性化させる納豆やみそ、ヨーグルト等の「発酵食品」、免疫力UP最強の組み合わせ「カルシウム+ビタミンD(牛乳、チーズ等の「乳製品」+「魚介類」や「きのこ類」)」などを積極的に摂るようにしましょう。

カルシウムは吸収されにくいので、吸収率のよいものがおすすめです。

足りていない場合は医薬品やサプリなどで補うと良いでしょう。

また、カルシウムの吸収率を上げるビタミンDは太陽光を浴びることで生成されます。

紫外線は気になりますが、5~10分程度の短い時間のお散歩はおすすめです。

日を浴びながら外を歩いてみてはいかがでしょうか。

◆5. 笑い

免疫力を上げるためのいちばん簡単でラクな方法は、よく笑うことです。

笑うと副交感神経が働いてリラックスしますし、ストレス解消にもなります。

「笑い」は免疫細胞のNK細胞を活性化させるという調査結果もありますし、「笑顔療法」いう治療法をとりいれているクリニックもあるくらいです。

作り笑いでも効果があるということですから、とくに面白くなくても鏡を見て笑顔だけでも作ってみてくださいね。

◆6. 温める

免疫力は体温が下がると低下すると言われています。

免疫細胞が正常に働ける体温は36.5℃程度で、体温が1℃下がると免疫力が30%ほど下がり、1℃上がると免疫力が最大5~6倍ほど上がるとされています。

冬にカラダを温めて体温を上げるのはもちろんですが、夏でも冷房などでカラダを冷やしすぎないように気をつけましょう。

また夏は入浴せずにシャワーで済ませてしまう人も多いと思いますが、40度くらいのお風呂にゆったり浸かってリラックスすることをおすすめします。

免疫力が低下すると、あらゆる病気に罹りやすくなってしまいます。

上記6つの免疫力UP法を意識しながら、できるところから実行してみてください。

また、これらを試行してみても体調が改善されない、調子が良くならないという方は早めに医療機関を受診してくださいね。

[post_title] => 梅雨時はとくに気になる免疫力!生活の中で免疫力を高める6つの方法

[post_excerpt] =>

[post_status] => publish

[comment_status] => closed

[ping_status] => closed

[post_password] =>

[post_name] => c-60

[to_ping] =>

[pinged] =>

[post_modified] => 2024-11-27 13:13:17

[post_modified_gmt] => 2024-11-27 04:13:17

[post_content_filtered] =>

[post_parent] => 0

[guid] => https://moritayakuhin.co.jp/?post_type=brand_calcium_info&p=840

[menu_order] => 0

[post_type] => brand_calcium_info

[post_mime_type] =>

[comment_count] => 0

[filter] => raw

)

[2] => WP_Post Object

(

[ID] => 794

[post_author] => 1

[post_date] => 2024-11-26 21:02:58

[post_date_gmt] => 2024-11-26 12:02:58

[post_content] =>

『2050年問題』って?

『2050年問題』を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

日本では少子高齢化や環境問題など色々な問題が提言されていますが、特に問題となるのは少子高齢化だと思います。

今も介護施設や介護にかかわる人が少ない等の問題が起きています。それが2050年には、より顕著に表れると予想されています。

そんな中で私たちに出来る事は何があるのでしょう...

健康寿命を延ばす

『健康寿命を延ばす』それがまず私たち個人が取り組む課題だと思います。

ちなみに『健康寿命』とはWHOが提唱した新しい指標で、平均寿命から寝たきりや認知症など介護状態の期間を差し引いた期間とされています。

では『健康寿命を延ばす』ためには、まず寝たきりや認知症にならないようにしなければなりません。

・寝たきりになる主な原因がこちら

・認知症

・脳卒中

・骨折

・高齢による衰弱(フレイル)

今回のコラムでは寝たきりの原因の中でも『骨折』の予防を取り上げていきます。

※骨粗鬆症についてのコラムはこちら

高齢者の骨折は転倒によるものがほとんどですが、若い人が転倒して骨折することはあまりありません。

では何が違うのでしょうか。

それは骨強度です。

骨強度は加齢と共にドンドンと弱くなってしまいます。

では骨強度を維持する方法は無いのでしょうか。

維持する事は難しいですが、弱くなっていくのを緩やかにすることは可能です。

その方法の一つは定期的に体を動かして骨に刺激を与えること、すなわち運動です!

運動は体に良い♪♪

そんな漠然としたイメージはあると思いますが、骨にも良いとご存知でしたか?

運動の思わぬ効果! 骨も鍛えられる!!

最近ではアスリートのみならずランニングに打ち込む方や、ダイエットや健康に気を付けてウォーキングをされている方が増えています。

運動することで筋肉が鍛えられる事は周知の事実ですが、筋肉は骨に固定されていますので、強い力を発揮するためにはその支えである骨も比例して強くなくてはなりません。

では、骨を強くするためにはどうすれば良いのでしょうか。

骨は運動により刺激を与えることで骨密度が高まるという特徴があります。

運動しない状態である宇宙空間や寝たきり状態等では、骨への刺激が減ってしまい骨密度が減少してしまうという研究結果があるそうです。

この事からも重力に反発する運動により、骨密度が高まっていくと想定されます。

突然の激しい運動は禁物!まずは簡単な運動から。

せっかく運動をはじめたのに骨折を招いては意味がありません。

まずは軽い運動から始めましょう。

もし、ランニングやウォーキングが難しい場合は、下記の室内運動で刺激を与えるのもオススメです。

※転倒しないように椅子の背などを掴んだ状態で行うと安全です。

簡単に室内で出来る運動

・かかと落とし

かかとを上げてつま先立ちの状態から、かかとをストンッと落とす。

・片脚立ち

片方の足をある程度上げて、反対側の脚だけで立つを左右交互に行う。

・スクワット

膝がかかとより前に出ないように気を付けて腰を下ろして上げる。

(ヒザへの負担が気になる場合は深く腰を落とさなくても大丈夫)

・ジャンプ

説明するまでも無いと思います。ジャンプする事で骨に刺激を与えます。

まずは負担の少ない小さいジャンプから始めてみましょう!

室外での運動でビタミンD3を生成!これで一石二鳥!

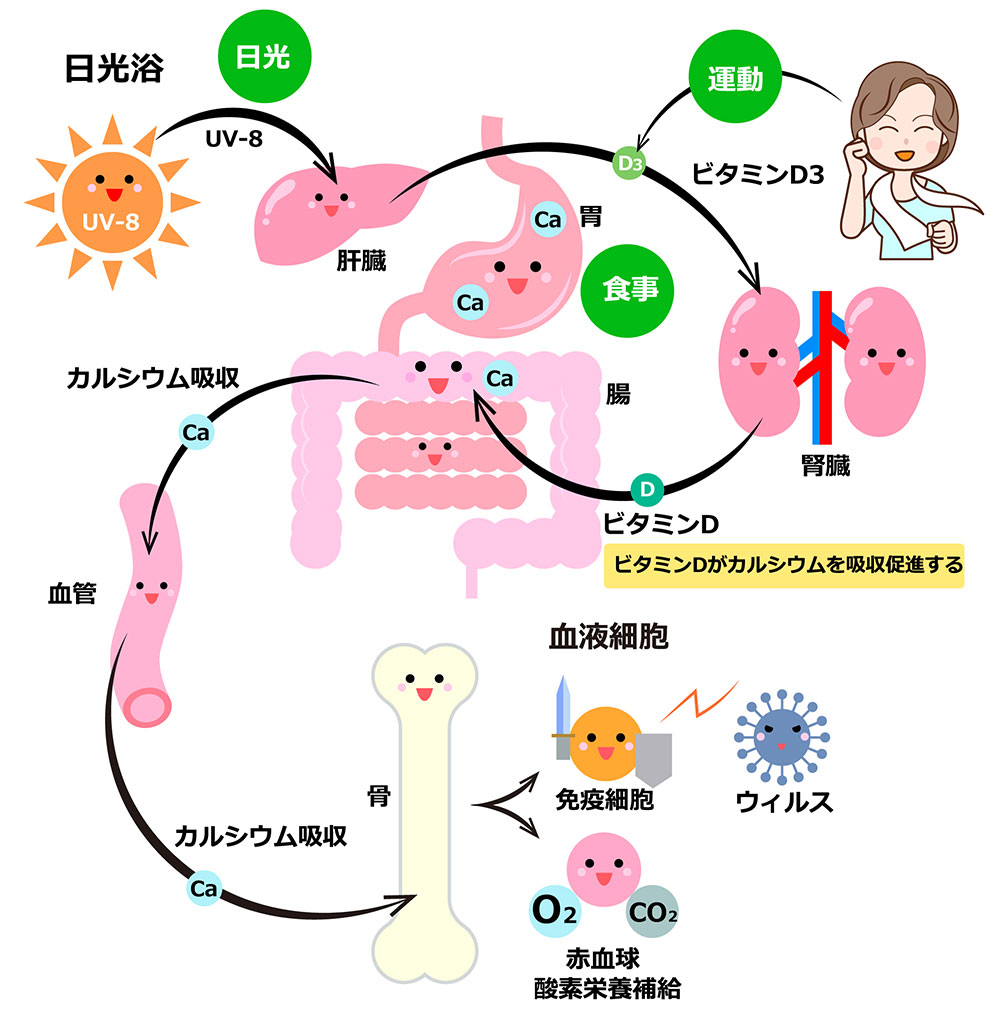

外で運動を行う事で日の光を浴びる事が出来て紫外線によりビタミンD3が体内で生成されます。

ビタミンD3は腸管からのカルシウム吸収を促進させ、骨芽細胞にも直接作用する事から骨量の増加が期待できます。

運動で食欲増進! そしてバランスのよい食事を!

骨を鍛えるためには、まずはその元となる栄養を摂取しないと始まりません。

そのためにも運動を行い食事をバランスよく取るようにしましょう!

ただカルシウムは摂取しても吸収されにくい栄養素ですので、吸収の良いイオン化されたカルシウム製剤をオススメしています。

[post_title] => 運動と骨 ~歳を重ねても楽しく過ごすために~

[post_excerpt] =>

[post_status] => publish

[comment_status] => closed

[ping_status] => closed

[post_password] =>

[post_name] => c-50

[to_ping] =>

[pinged] =>

[post_modified] => 2024-11-26 21:02:58

[post_modified_gmt] => 2024-11-26 12:02:58

[post_content_filtered] =>

[post_parent] => 0

[guid] => https://moritayakuhin.co.jp/?post_type=brand_calcium_info&p=794

[menu_order] => 0

[post_type] => brand_calcium_info

[post_mime_type] =>

[comment_count] => 0

[filter] => raw

)

[3] => WP_Post Object

(

[ID] => 764

[post_author] => 1

[post_date] => 2024-11-26 17:48:37

[post_date_gmt] => 2024-11-26 08:48:37

[post_content] =>

足がつる様々な要因

日頃から運動していてストレッチや準備運動を十分に行っているのに足がつってしまう。

足がつる原因が全く分からない。

そのような経験をされた方はいませんか?

もしかすると、それはカルシウム不足が原因かもしれません。

足がつるというのは一般的に足の筋肉が痙攣している状態を言います。

運動によって筋肉中のカルシウムが減少すると収縮のコントロールが弱くなったりすることで、痙攣を起こし足がつるという症状を引き起こすのです。

激しい運動をするアスリートなどはトレーニングや競技の前には過剰と思われるほどのカルシウムを補給してからトレーニングなどを行っています。

特にウエイトコントロールを必要とする女性アスリートの場合、無月経による低エストロゲン血症が加わると骨密度の低下は急速に進行してしまいます。

このような状態でトレーニングを続けると疲労骨折を起こしてしまうことがあるため、特にカルシウムの摂取量には気をつけているようです 。

では何故運動中にカルシウム不足を引き起こすのでしょうか?

汗や尿と一緒に流れ出ていく !?

運動というのは、筋肉の緊張や弛緩によって行われているので、「運動=筋肉の活動」と言えます。

「筋肉の活動」には筋肉中に存在するカルシウムが大きく関わっており、筋肉の収縮にはカルシウムイオンが必要となります。

そして、カルシウムは「筋肉の活動」によって消費されるだけでなく、運動によって活発になる発汗作用によっても体外に排出されます。

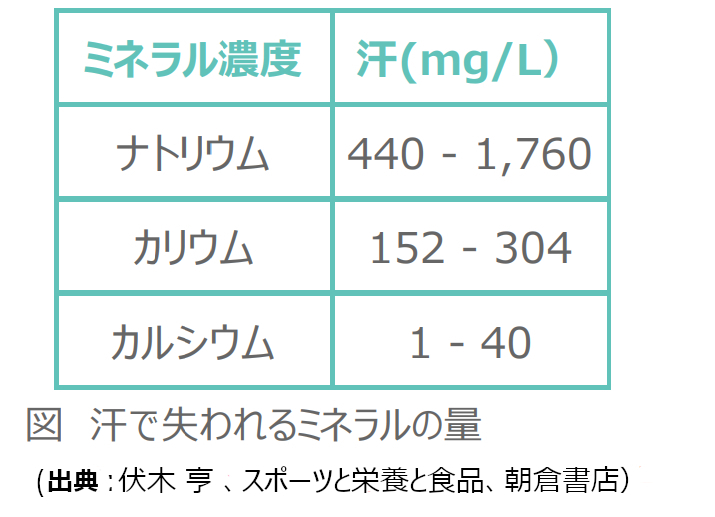

運動によって消費されるのはカロリーばかりでなく、カルシウムをはじめ体内のミネラルも同時に失われていくことにも少し注意する必要があります。

特に人は運動をすることによって毎時間1-2Lの汗をかき、40-80mgのカルシウムが汗で失われると言われております。

しかし、最近は速乾性の素材を着用している場合も多く、実際にどれくらい汗をかいているのか実感しにくい上に、※1運動している本人は発汗量を少なく感じる傾向にあるという文献のレビューもありますので、自分ではあまり汗をかいたと感じていなくても運動後のミネラル補給には十分に気を付けないといけません。

また、運動した後は水分補給を欠かさず行う必要がありますが、水分補給したことにより今度は尿と一緒にカルシウムを含むミネラル分が体外へ排出されてしまうのです。

※1 参考文献 「Post-Exercise Sweat Loss Estimation Accuracy of Athletes and Physically Active Adults: A Review」

https://www.mdpi.com/2075-4663/8/8/113/

しっかりとした準備と補給、そしてバランスの良い食事を!

・運動前と後には各種栄養や水分を摂取しましょう。

運動前にはバランスのよい食事、そして水分を十分に摂取しましょう。

ただ、直前の食事は腹痛と起こす原因となりやすいので気をつけましょう。

そして運動後には失われた水分、ミネラルや栄養を摂取するように気をつけましょう。

・ストレッチや準備運動をしましょう。

急に激しい運動を行うのではなく準備運動やストレッチを行ってから運動を行いましょう。

そして、終わったら再度入念にストレッチを行いましょう。

普段の生活ではそこまで急激にカルシウムを消費することはありませんが、日頃の食生活のなかで常に不足しがちといわれるカルシウムですから、運動などによる発汗のみならず、暑い季節などで汗かくことが非常に多い場合も十分な水分補給とミネラル補給には気をつけることが大切です。

体に必要なミネラルの中でも、特にカルシウムは体内での吸収率が低いという特徴をもったミネラルですので、日頃から栄養バランスの良い食事と適度な運動に加えて、吸収の良いイオン化されたカルシウム製剤を日々の食生活にプラスすることでいつまでも健康で丈夫な體(からだ)づくりを心がけていきましょう。

[post_title] => 運動中に足がつる!! 原因はカルシウム不足かも!?

[post_excerpt] =>

[post_status] => publish

[comment_status] => closed

[ping_status] => closed

[post_password] =>

[post_name] => c-32

[to_ping] =>

[pinged] =>

[post_modified] => 2024-11-26 17:49:37

[post_modified_gmt] => 2024-11-26 08:49:37

[post_content_filtered] =>

[post_parent] => 0

[guid] => https://moritayakuhin.co.jp/?post_type=brand_calcium_info&p=764

[menu_order] => 0

[post_type] => brand_calcium_info

[post_mime_type] =>

[comment_count] => 0

[filter] => raw

)

[4] => WP_Post Object

(

[ID] => 750

[post_author] => 1

[post_date] => 2024-11-26 17:33:29

[post_date_gmt] => 2024-11-26 08:33:29

[post_content] =>

前回は、心身の成長が目覚ましいこの時期におけるカルシウムの重要性、必要量、食品に含まれるカルシウム量、その吸収率の違いなどをご紹介しました。

今回はそのカルシウムが、体内で吸収される際に欠かせない栄養素や、吸収率を上げる栄養素、反対にカルシウムの吸収を阻害する栄養素についてご紹介します。

<カルシウムの吸収に必要な栄養素、吸収率を高める栄養素>

・ビタミンD

ビタミンDは肝臓と腎臓で活性化し、カルシウムの吸収を高め骨や歯を丈夫にします。

食品中では植物性食品(しいたけなどのキノコ類)に含まれるビタミンD2と、動物性食品(煮干し、シラス干し、イワシ、鮭 など)に含まれるビタミンD3があるほか、日光を浴びることで私たちの皮膚上でも生成されます。

・リジン

リジンは必須アミノ酸の一つで、体の組織の成長や修復に関わっており、抗体やホルモン、酵素を作る働きを持っています。

また、腸管でのカルシウムの吸収も高めてくれます。

牛乳・乳製品・大豆・卵黄・シラス干し・マグロなどに多く含まれています。

<カルシウムの吸収を阻害する栄養素>

・リン

ミネラルの一つでもあるリンは、骨や歯の原料でもありカルシウム同様生命維持に必要な栄養素です。

しかし、このリンを摂り過ぎるとカルシウムを溶かし出すパラソルモン(副甲状腺ホルモン)が上昇し、カルシウムの排泄が促されます。

インスタント食品やスナック菓子、加工食品に含まれる食品添加物にはリン酸塩という形で、このリンが多く含まれているため注意が必要です。

◎運動とカルシウムの関係

この時期、学校生活において本格的にクラブ活動を始める人も多いのではないでしょうか。

運動すると、その刺激を受け骨はカルシウムの沈着を促進し、丈夫なものへとさらに成長しようとします。

また、運動する上でのカルシウムの大きな働きは筋肉を動かすことです。

細胞内に存在するCa2+ (カルシウムイオン)の濃度の変化によって、筋肉は弛緩と収縮を繰り返し体を動かしているため、運動中には十分なカルシウムが必要となってきます。

しかし、運動をすることでかく汗と一緒にカルシウムは体外へと排出されてしまいます。

カルシウム量が不足すると体内のミネラルバランスが崩れ、足のつりや痙攣ひいては大きな怪我にも繋がりかねないので注意が必要です。

運動量が多くなる思春期では特に、普段から十分な量のカルシウムを摂取し、健全な骨量の増加と活発な運動に備えておく必要があります。

[post_title] => 思春期(第二次性徴(成長)期)とカルシウム②

[post_excerpt] =>

[post_status] => publish

[comment_status] => closed

[ping_status] => closed

[post_password] =>

[post_name] => c-33

[to_ping] =>

[pinged] =>

[post_modified] => 2024-11-28 14:31:02

[post_modified_gmt] => 2024-11-28 05:31:02

[post_content_filtered] =>

[post_parent] => 0

[guid] => https://moritayakuhin.co.jp/?post_type=brand_calcium_info&p=750

[menu_order] => 0

[post_type] => brand_calcium_info

[post_mime_type] =>

[comment_count] => 0

[filter] => raw

)

[5] => WP_Post Object

(

[ID] => 667

[post_author] => 1

[post_date] => 2024-11-26 16:13:40

[post_date_gmt] => 2024-11-26 07:13:40

[post_content] =>

カルシウムは高血圧の予防に関係があります。

ただ高血圧になる原因はさまざまあり、その一つがカルシウム不足なのです。

まずは、高血圧を引き起こす要因から考えてみましょう。

高血圧になる要因とは?

高血圧の要因には、季節的要因、遺伝的要因そして環境的要因があると言われています。

・季節的要因

冬場は身体の体温を逃さないようにするために血管が収縮して細くなります。

その細い血管内で血液を送ろうと大きい力が必要となり血圧が高くなります。

・遺伝的要因

親や兄弟親戚を見て高血圧の人がいる場合は要注意です。

・環境的要因

・塩分の取りすぎ

・運動不足

・肥満

・飲酒

・ストレス

・喫煙

・カルシウム不足

環境的要因のほとんどは塩分(ナトリウム)に起因しています。

では、それぞれの要因と高血圧の関係を見てみましょう。

・塩分の取りすぎ

食事などで塩分を取りすぎると、血液中の塩分を薄めるために水分を欲する事になります。そうすると血管内の水分量を増やすこととなり、結果として血液量が増えてしまうため血圧が上昇します。

後述しますが、塩分はカルシウム不足とも深く関係しています。

・運動不足

元々摂取量が多い塩分に対して、運動することで余分な塩分の排泄を促す効果や汗をかくことで一緒に塩分が排泄されるのですが、運動不足の場合はそれら働きが不十分になってしまいます。

・肥満

肥満の原因は主に食べ過ぎてしまう事ですので、塩分の過剰摂取になりがちです。

その上、肥満になると過剰に分泌されたインスリンの働きによって、腎尿細管でのナトリウムの再吸収が必要以上に高まるため、さらに血液中のナトリウムが増加します。

・飲酒

飲酒は塩分とは関係ありませんが、飲酒によりカルシウムの吸収率が低下することやカルシウムの吸収に必要なビタミンDを活性型に変換するのを促す肝酵素が阻害されることで、カルシウムの状態に影響を与える可能性があると言われています。

・ストレス

ストレスも塩分とは関係ありませんが、血圧を上昇させる原因の一つです。

ストレスを受けた状態が長期間続くと、慢性的な高血圧状態になりやすいと言われています。

・喫煙

喫煙をすると、化学物質が体内に吸収され血管内を循環していき炎症を起こします。

そして軽度の一酸化炭素中毒となるため、慢性的な酸素欠乏が生じ、そのため体は血液を多く生産して補おうとします。

そういった複合的な要素により高血圧を引き起こします。

塩分とカルシウムと高血圧

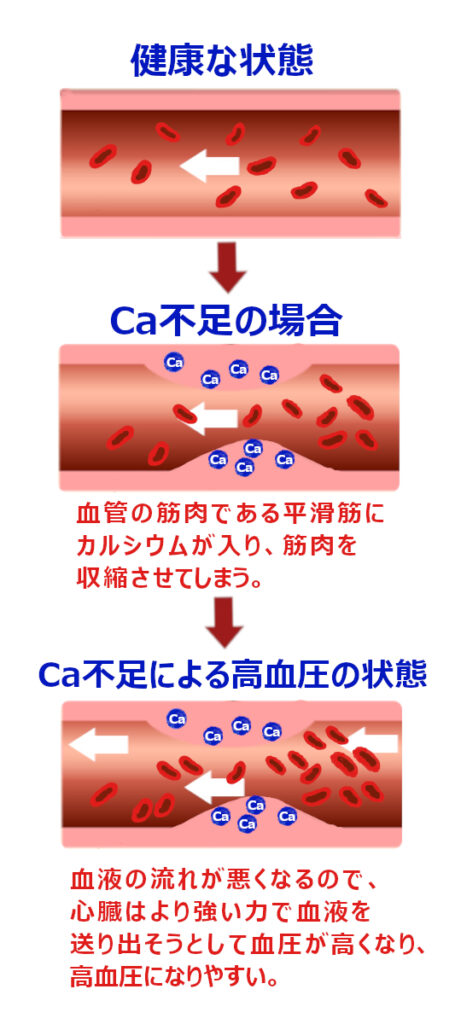

カルシウムは細胞の中で重要な役割を担っているため、血液中には常に一定の量のカルシウムが含まれるようになっています。

ただ、塩分の摂取量が多いと尿中のカルシウム排泄量が増加してしまいます。

それにより、カルシウムが不足すると、副甲状腺ホルモンが分泌され、骨からカルシウムが溶け出して血液中の濃度を正常に戻そうとします。

また、副甲状腺ホルモンは、カルシウムを細胞内に取り込む働きもあるため、血管内の平滑筋という筋肉にカルシウムが入り込みます。

そうすると筋肉を収縮させて血管の内側が狭くなり、血圧が高くなってしまうと考えられています。

高血圧になると、どうなるの?

高血圧が引き起こす病気としては、動脈硬化があります。

動脈硬化になると心臓では狭心症や心筋梗塞、心不全、また脳では脳梗塞や脳出血などの脳血管障害や認知症になる可能性があります。

そのため、将来的には要介護状態になる恐れもあります。

そして、高血圧は自覚症状がほとんど無いため自分では気づかず会社の健康診断などで指摘されて初めて知るケースが多々あります。

では、どうしたら高血圧を予防できるのでしょうか?

冬場の防寒対策、出来るだけ温度差を無くしてあげる。

冬場に高血圧を引き起こすのは温度差を感じるためです。

その対策として、外出時にはマフラーや手袋などでシッカリと防寒対策を行いましょう。

室内であっても対策が必要です。

例えば布団から出るときも温度差を感じやすいので、すぐそばに羽織るものや靴下を用意しておく、脱衣室やトイレも出来れば小型のヒーターなどで暖めて温度差を無くしてあげましょう。

運動をしましょう。

ウォーキングなど無理なく行える運動を週2~3日からやってみましょう。

室内で行えるスクワットなど軽い筋トレもオススメです。

飲酒は休肝日を決めましょう。

断酒は難しいと思いますので、まずは量を減らす。そして、休肝日をもうけて内臓を休ませてあげましょう。

ストレスをためないようにしましょう。

ストレスを感じなくすることは中々難しい事です。でしたらストレスを解消する手段を見つけましょう。

特に運動はストレス発散に向いています。運動が苦手であれば映画鑑賞や読書等の趣味でストレスを発散しましょう。

禁煙に挑戦してみましょう。

喫煙には害しかありません。自力で止める事も難しいでしょう。

それならば、禁煙外来に頼るなど外部の協力で止めるように努力してみましょう。

塩分の摂取量を控えバランスの良い食事でカルシウムの摂取を心がけましょう。

食事は薄味にして素材の良さを引き出すようにします。

ほかにも調味料は減塩と表示されているものを使用するのも良いでしょう。

塩分を控えられてもバランスの良い食事でカルシウムをしっかり摂れていなければ、大変勿体無いので食事だけでの摂取が難しい場合、吸収の良いイオン化されたカルシウム製剤がオススメです。

[post_title] => 高血圧とカルシウム

[post_excerpt] =>

[post_status] => publish

[comment_status] => closed

[ping_status] => closed

[post_password] =>

[post_name] => c-12

[to_ping] =>

[pinged] =>

[post_modified] => 2024-11-26 16:14:53

[post_modified_gmt] => 2024-11-26 07:14:53

[post_content_filtered] =>

[post_parent] => 0

[guid] => https://moritayakuhin.co.jp/?post_type=brand_calcium_info&p=667

[menu_order] => 0

[post_type] => brand_calcium_info

[post_mime_type] =>

[comment_count] => 0

[filter] => raw

)

)

[post_count] => 6

[current_post] => -1

[before_loop] => 1

[in_the_loop] =>

[post] => WP_Post Object

(

[ID] => 957

[post_author] => 1

[post_date] => 2024-11-28 13:15:36

[post_date_gmt] => 2024-11-28 04:15:36

[post_content] =>

秋口の疲れ、実は「秋バテ」かもしれません。あるいは隠れカルシウム不足の場合も!主な症状やその原因と対処法について解説します。

秋バテとは?

秋の気配を感じ、爽やかな季節のはずなのに、なぜか夏バテのような怠さを覚えたり、疲れがとれない、頭が痛いなどの体調不良を感じたりすることはないでしょうか。

夏の暑い時期になる「夏バテ」とは違い、涼しくなった9月下旬頃から、カラダの不調や食欲不振、元気がなくなったりすることを「秋バテ」と呼んでいます。

秋バテの原因

秋は台風や秋雨前線などの影響で、気圧の変化など気象状況も変動しやすく、猛暑日などもまだあって、日中と朝晩の気温差も激しい季節です。気圧や気温の急激な変化は、免疫やホルモンバランスなどに大きく影響するので、体調のコントロールが難しくなってしまうのです。

また、夏の生活習慣のまま、冷房や冷たい飲み物などでカラダを冷やしすぎることが自律神経の乱れに繋がり、血行不良となってさまざまな不調を引き起こします。

一昔前までは、ここまで寒暖差も激しくなかったので、体調不良を訴える人も多くはありませんでした。秋バテは最近になって注目され始めた、いわば現代病の一つだといえるでしょう。

秋バテの症状

秋バテは医学的な病名ではないので、診断基準や明確な定義はありませんが、ご自身やご家族に、以下のような症状がないかチェックしてみましょう。

✔️ 疲れやすく、疲れがなかなかとれない

✔️ カラダが怠い

✔️ 朝スッキリ起きられない、1日中眠い

✔️ 勉強や仕事に集中できない

✔️ やる気が起こらない

✔️ 食欲がない

✔️ 肩こりや頭痛がある

✔️ めまい、立ち眩みがある

✔️ 胃の調子がよくない

✔️ 胸やけがする

上記のような症状が複数あったら、秋バテのサインかもしれません。特にたくさん当てはまった人は要注意です。次の予防&対処法をぜひ参考にしてくださいね。

秋バテを防ぐための対処法

秋バテの大きな原因は、自律神経の乱れと、冷え。それによる血の巡りが悪くなることですので、そこを。改善するようにします。

◆1.お湯に浸かる

カラダは暑いと思っても内蔵が冷えていることがあります。お腹を触ってみてください。驚くほど冷たいことがあります。内臓が冷えると免疫力も下がるので注意が必要です。

冷えが続く時はシャワーで済まさず、37〜39℃のぬるめのお風呂にゆっくり浸かりましょう。カラダを中から温めることで自律神経も整えられます。

◆2.適度な運動

運動といっても激しい運動をすることはありません。マッサージやストレッチでコリをほぐしたり、近所を20分程度お散歩するだけでもいいのです。

手軽な運動は自律神経を整える作用がありますし、ストレス解消や食欲増進、睡眠不足の解消といった効果も得られます。とくにウォーキングなどの有酸素運動は、負荷も少なく効果は高いのでおススメですよ!

◆3.良質な睡眠

人は眠っている間に疲れをとるため、睡眠時間が足りないといつまでも疲れが残ってしまいます。

また、カラダが冷えたままだと良質な睡眠がとれないので、お風呂に入ったり、夜着や寝具などで体温調整したりするようにしましょう。

暑さで寝苦しい日も、タイマーを上手に活用するなどして必要以上にカラダを冷やさないように注意してください。快適な寝室でぐっすり眠りましょう。

◆4.栄養バランス

秋バテ対策に欠かせないのが、食事(栄養)です。バランスのよい食事を三食きちんと食べ、とくにビタミン、ミネラル、タンパク質を意識して摂るようにしましょう。

その際、カラダを冷やしすぎると胃腸の働きも落ちるため、冷たいものはなるべく控え、温かいものを積極的に摂ることをおススメします。

◆5.カルシウムの積極的な補給

ミネラルの中でもとくにカルシウム不足は要注意!

実は秋バテの症状の原因がカルシウム不足に関係していることもあります。次に詳しくご紹介します。

カルシウム不足が慢性的な疲労感を招く!?

やたらに疲れる、無気力、眠り込む、頭痛、倦怠感などといった症状の裏に、カルシウム不足が隠れていることがあります。

カルシウム不足で副甲状腺ホルモンが過剰に分泌されると、神経が不安になったり抹消血行が悪くなったりして、秋バテと同じような疲れや症状を感じることがあります。

1~4の秋バテ対策を行っても症状が改善しない場合は、カルシウム不足を疑ってみてもいいかもしれません。その場合は吸収率のよいカルシウムでカラダを守ってあげてくださいね。

それでも症状が改善しない、なんとなくおかしいと感じる場合には、なるべく早く医療機関を受診するようにしてください。

[post_title] => 秋口の疲れ。もしかして秋バテかも?秋バテの原因と対処法!カルシウム不足の場合も!?

[post_excerpt] =>

[post_status] => publish

[comment_status] => closed

[ping_status] => closed

[post_password] =>

[post_name] => c-66

[to_ping] =>

[pinged] =>

[post_modified] => 2025-02-26 15:15:26

[post_modified_gmt] => 2025-02-26 06:15:26

[post_content_filtered] =>

[post_parent] => 0

[guid] => https://moritayakuhin.co.jp/?post_type=brand_calcium_info&p=957

[menu_order] => 0

[post_type] => brand_calcium_info

[post_mime_type] =>

[comment_count] => 0

[filter] => raw

)

[comment_count] => 0

[current_comment] => -1

[found_posts] => 6

[max_num_pages] => 1

[max_num_comment_pages] => 0

[is_single] =>

[is_preview] =>

[is_page] =>

[is_archive] => 1

[is_date] =>

[is_year] =>

[is_month] =>

[is_day] =>

[is_time] =>

[is_author] =>

[is_category] =>

[is_tag] =>

[is_tax] => 1

[is_search] =>

[is_feed] =>

[is_comment_feed] =>

[is_trackback] =>

[is_home] =>

[is_privacy_policy] =>

[is_404] =>

[is_embed] =>

[is_paged] =>

[is_admin] =>

[is_attachment] =>

[is_singular] =>

[is_robots] =>

[is_favicon] =>

[is_posts_page] =>

[is_post_type_archive] =>

[query_vars_hash:WP_Query:private] => 9bf4163ab804369ffdaa294c793826b3

[query_vars_changed:WP_Query:private] => 1

[thumbnails_cached] =>

[allow_query_attachment_by_filename:protected] =>

[stopwords:WP_Query:private] =>

[compat_fields:WP_Query:private] => Array

(

[0] => query_vars_hash

[1] => query_vars_changed

)

[compat_methods:WP_Query:private] => Array

(

[0] => init_query_flags

[1] => parse_tax_query

)

[query_cache_key:WP_Query:private] => wp_query:c042690728f568bcc025e9c741449448:0.63592400 17643201590.65975700 1764320159

)