WP_Query Object

(

[query] => Array

(

[calcium_tag] => 2

)

[query_vars] => Array

(

[calcium_tag] => 2

[error] =>

[m] =>

[p] => 0

[post_parent] =>

[subpost] =>

[subpost_id] =>

[attachment] =>

[attachment_id] => 0

[name] =>

[pagename] =>

[page_id] => 0

[second] =>

[minute] =>

[hour] =>

[day] => 0

[monthnum] => 0

[year] => 0

[w] => 0

[category_name] =>

[tag] =>

[cat] =>

[tag_id] =>

[author] =>

[author_name] =>

[feed] =>

[tb] =>

[paged] => 0

[meta_key] =>

[meta_value] =>

[preview] =>

[s] =>

[sentence] =>

[title] =>

[fields] => all

[menu_order] =>

[embed] =>

[category__in] => Array

(

)

[category__not_in] => Array

(

)

[category__and] => Array

(

)

[post__in] => Array

(

)

[post__not_in] => Array

(

)

[post_name__in] => Array

(

)

[tag__in] => Array

(

)

[tag__not_in] => Array

(

)

[tag__and] => Array

(

)

[tag_slug__in] => Array

(

)

[tag_slug__and] => Array

(

)

[post_parent__in] => Array

(

)

[post_parent__not_in] => Array

(

)

[author__in] => Array

(

)

[author__not_in] => Array

(

)

[search_columns] => Array

(

)

[posts_per_page] => 6

[ignore_sticky_posts] =>

[suppress_filters] =>

[cache_results] => 1

[update_post_term_cache] => 1

[update_menu_item_cache] =>

[lazy_load_term_meta] => 1

[update_post_meta_cache] => 1

[post_type] =>

[nopaging] =>

[comments_per_page] => 50

[no_found_rows] =>

[taxonomy] => calcium_tag

[term] => 2

[order] => DESC

)

[tax_query] => WP_Tax_Query Object

(

[queries] => Array

(

[0] => Array

(

[taxonomy] => calcium_tag

[terms] => Array

(

[0] => 2

)

[field] => slug

[operator] => IN

[include_children] => 1

)

)

[relation] => AND

[table_aliases:protected] => Array

(

[0] => wp_term_relationships

)

[queried_terms] => Array

(

[calcium_tag] => Array

(

[terms] => Array

(

[0] => 2

)

[field] => slug

)

)

[primary_table] => wp_posts

[primary_id_column] => ID

)

[meta_query] => WP_Meta_Query Object

(

[queries] => Array

(

)

[relation] =>

[meta_table] =>

[meta_id_column] =>

[primary_table] =>

[primary_id_column] =>

[table_aliases:protected] => Array

(

)

[clauses:protected] => Array

(

)

[has_or_relation:protected] =>

)

[date_query] =>

[queried_object] => WP_Term Object

(

[term_id] => 36

[name] => カルシウム

[slug] => 2

[term_group] => 0

[term_taxonomy_id] => 36

[taxonomy] => calcium_tag

[description] =>

[parent] => 0

[count] => 76

[filter] => raw

)

[queried_object_id] => 36

[request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID

FROM wp_posts LEFT JOIN wp_term_relationships ON (wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id)

WHERE 1=1 AND (

wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (36)

) AND ((wp_posts.post_type = 'brand_calcium_info' AND (wp_posts.post_status = 'publish' OR wp_posts.post_status = 'acf-disabled')))

GROUP BY wp_posts.ID

ORDER BY wp_posts.post_date DESC

LIMIT 0, 6

[posts] => Array

(

[0] => WP_Post Object

(

[ID] => 965

[post_author] => 1

[post_date] => 2024-11-28 13:27:17

[post_date_gmt] => 2024-11-28 04:27:17

[post_content] => | 牡蠣 | 10〜12個 | |

|---|---|---|

| 長ネギ | 1本 | |

| ごぼう | 30cm | |

| 三つ葉 | 適量 | |

| 片栗粉 | 適量 | |

| ごま油 | 15ml | |

| A | 桜エビ | 3g |

| しょうが(みじん切り) | 小さじ1/2 | |

| にんにく(みじん切り) | 小さじ1/2 | |

| 長ネギ(みじん切り) | 大さじ1 | |

| 豆板醤 | 小さじ1/2 | |

| コチュジャン | 小さじ1/2 | |

| B | しょうゆ | 小さじ1 |

| さとう | 大さじ1 | |

| 酢 | 大さじ1 | |

成人の体内には約1kgのカルシウムが存在し、その約99%が骨や歯の構成成分として存在しています。

カルシウムが骨を作る上で重要な栄養素であることはよく知られていますが、カルシウムさえ十分に摂っておけば生涯、骨折や骨粗鬆症の心配などはいらないのでしょうか。

今回は、強い骨を作り上げる上でカルシウムの働きを助ける栄養素や、カルシウムと共に強い骨を作り上げる栄養素について詳しく紹介していきたいと思います。

◎強い骨とは?

強い骨とはどういったものを表すのでしょうか。

多くの方は、骨密度や骨量が高いことが骨の強さだと思われているかもしれません。

しかし、骨の強度は骨密度だけでなく、その骨の質(=骨質)によっても左右されます。

そもそも、骨はカルシウムだけでできているのではなく、骨の約20%(軟骨の50%)はコラーゲンが占めています。

骨を鉄筋コンクリートに例えると、カルシウムはコンクリートに当たり、コラーゲンが鉄筋のような役割をしています。(コラーゲンというタンパク質が束になり(コラーゲン線維)、鉄筋部分の役割をしています。)

そのため、コンクリートに当たるカルシウム(骨密度)が十分であったとしても、中の鉄筋であるコラーゲン(骨質)が少なく劣化した状態では強い骨にはなりません。

つまり、骨の強度は「骨密度」+「骨質」の2つの要因によって決まってくるのです。

◎骨密度と栄養素

骨強度の1つの因子である「骨密度」は主にカルシウムの量によって左右されますが、ここでもカルシウムだけの摂取では骨密度を上げるには不十分です。

カルシウムは体内で吸収されにくい栄養素であるためその吸収を促進させるビタミンDや、吸収したカルシウムを骨に沈着させ骨の形成を促すビタミンKの存在も非常に重要になってきます。

◆カルシウム……乳製品、小魚、大豆製品、海藻 など

◆ビタミンD……キノコ類、煮干し、シラス干し、イワシ、鮭 など

◆ビタミンK……納豆、海藻、春菊、ほうれん草 など

◎骨質と栄養素

骨の柱ともなる「骨質」は、骨中のコラーゲンの量や状態によって左右されます。

このコラーゲンの状態を保つためには、材料となる栄養素をしっかりと入れなければなりません。コラーゲンの生合成に必要な栄養素には、以下のようなものがあります。

◆アミノ酸(タンパク質)……肉、魚、大豆製品、卵 など

◆鉄……レバー、赤身肉、赤身魚、貝類、小松菜 など

◆ビタミンC……野菜、果物 など

◎年齢に応じた強い骨へのアプローチ

上記のように骨の強さは、「骨密度」だけでなく「骨質」も重要になってきますが、これらの重要性は年齢によっても変化してきます。

特に、身体が成長過程にある若い時期には骨密度は増えていくため、カルシウムの十分な摂取が非常に重要になってきます。

また、コラーゲンの量がピークを迎える25~30歳以降では、骨質となるコラーゲンを維持していくためのアミノ酸や鉄、ビタミンCの摂取が骨強度を上げるために重要になってきます。

そして、高齢期では骨量の減少を緩やかにし、骨質の劣化を防ぐためにその両方が重要となってくるように、年齢に応じて強い骨へのアプローチ方法も変化していきます。

[post_title] => 骨強度を上げるカルシウムと栄養素 [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => c-67 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2024-11-28 14:48:46 [post_modified_gmt] => 2024-11-28 05:48:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://moritayakuhin.co.jp/?post_type=brand_calcium_info&p=963 [menu_order] => 0 [post_type] => brand_calcium_info [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 957 [post_author] => 1 [post_date] => 2024-11-28 13:15:36 [post_date_gmt] => 2024-11-28 04:15:36 [post_content] =>秋口の疲れ、実は「秋バテ」かもしれません。あるいは隠れカルシウム不足の場合も!主な症状やその原因と対処法について解説します。

秋バテとは?

秋の気配を感じ、爽やかな季節のはずなのに、なぜか夏バテのような怠さを覚えたり、疲れがとれない、頭が痛いなどの体調不良を感じたりすることはないでしょうか。

夏の暑い時期になる「夏バテ」とは違い、涼しくなった9月下旬頃から、カラダの不調や食欲不振、元気がなくなったりすることを「秋バテ」と呼んでいます。

秋バテの原因

秋は台風や秋雨前線などの影響で、気圧の変化など気象状況も変動しやすく、猛暑日などもまだあって、日中と朝晩の気温差も激しい季節です。気圧や気温の急激な変化は、免疫やホルモンバランスなどに大きく影響するので、体調のコントロールが難しくなってしまうのです。

また、夏の生活習慣のまま、冷房や冷たい飲み物などでカラダを冷やしすぎることが自律神経の乱れに繋がり、血行不良となってさまざまな不調を引き起こします。

一昔前までは、ここまで寒暖差も激しくなかったので、体調不良を訴える人も多くはありませんでした。秋バテは最近になって注目され始めた、いわば現代病の一つだといえるでしょう。

秋バテの症状

秋バテは医学的な病名ではないので、診断基準や明確な定義はありませんが、ご自身やご家族に、以下のような症状がないかチェックしてみましょう。

✔️ 疲れやすく、疲れがなかなかとれない

✔️ カラダが怠い

✔️ 朝スッキリ起きられない、1日中眠い

✔️ 勉強や仕事に集中できない

✔️ やる気が起こらない

✔️ 食欲がない

✔️ 肩こりや頭痛がある

✔️ めまい、立ち眩みがある

✔️ 胃の調子がよくない

✔️ 胸やけがする

上記のような症状が複数あったら、秋バテのサインかもしれません。特にたくさん当てはまった人は要注意です。次の予防&対処法をぜひ参考にしてくださいね。

秋バテを防ぐための対処法

秋バテの大きな原因は、自律神経の乱れと、冷え。それによる血の巡りが悪くなることですので、そこを。改善するようにします。

◆1.お湯に浸かる

カラダは暑いと思っても内蔵が冷えていることがあります。お腹を触ってみてください。驚くほど冷たいことがあります。内臓が冷えると免疫力も下がるので注意が必要です。

冷えが続く時はシャワーで済まさず、37〜39℃のぬるめのお風呂にゆっくり浸かりましょう。カラダを中から温めることで自律神経も整えられます。

◆2.適度な運動

運動といっても激しい運動をすることはありません。マッサージやストレッチでコリをほぐしたり、近所を20分程度お散歩するだけでもいいのです。

手軽な運動は自律神経を整える作用がありますし、ストレス解消や食欲増進、睡眠不足の解消といった効果も得られます。とくにウォーキングなどの有酸素運動は、負荷も少なく効果は高いのでおススメですよ!

◆3.良質な睡眠

人は眠っている間に疲れをとるため、睡眠時間が足りないといつまでも疲れが残ってしまいます。

また、カラダが冷えたままだと良質な睡眠がとれないので、お風呂に入ったり、夜着や寝具などで体温調整したりするようにしましょう。

暑さで寝苦しい日も、タイマーを上手に活用するなどして必要以上にカラダを冷やさないように注意してください。快適な寝室でぐっすり眠りましょう。

◆4.栄養バランス

秋バテ対策に欠かせないのが、食事(栄養)です。バランスのよい食事を三食きちんと食べ、とくにビタミン、ミネラル、タンパク質を意識して摂るようにしましょう。

その際、カラダを冷やしすぎると胃腸の働きも落ちるため、冷たいものはなるべく控え、温かいものを積極的に摂ることをおススメします。

◆5.カルシウムの積極的な補給

ミネラルの中でもとくにカルシウム不足は要注意!

実は秋バテの症状の原因がカルシウム不足に関係していることもあります。次に詳しくご紹介します。

カルシウム不足が慢性的な疲労感を招く!?

やたらに疲れる、無気力、眠り込む、頭痛、倦怠感などといった症状の裏に、カルシウム不足が隠れていることがあります。

カルシウム不足で副甲状腺ホルモンが過剰に分泌されると、神経が不安になったり抹消血行が悪くなったりして、秋バテと同じような疲れや症状を感じることがあります。

1~4の秋バテ対策を行っても症状が改善しない場合は、カルシウム不足を疑ってみてもいいかもしれません。その場合は吸収率のよいカルシウムでカラダを守ってあげてくださいね。

それでも症状が改善しない、なんとなくおかしいと感じる場合には、なるべく早く医療機関を受診するようにしてください。

[post_title] => 秋口の疲れ。もしかして秋バテかも?秋バテの原因と対処法!カルシウム不足の場合も!? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => c-66 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2025-02-26 15:15:26 [post_modified_gmt] => 2025-02-26 06:15:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://moritayakuhin.co.jp/?post_type=brand_calcium_info&p=957 [menu_order] => 0 [post_type] => brand_calcium_info [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 953 [post_author] => 1 [post_date] => 2024-11-28 13:03:11 [post_date_gmt] => 2024-11-28 04:03:11 [post_content] =>| 焼き豆腐 | 150g | |

|---|---|---|

| 豚肩ロース薄切り(しゃぶしゃぶ用) | 100g | |

| しめじ | 20g | |

| まいたけ | 20g | |

| 玉ねぎ | 1/4個 | |

| トマト | 小1個(100g) | |

| カレー粉 | 小さじ1/4 | |

| 水溶き片栗粉 | 大さじ1 | |

| A | だし汁 | 120ml |

| しょうゆ | 大さじ2 | |

| みりん | 大さじ1 | |

| 酒 | 大さじ2 | |

| 砂糖 | 大さじ1 | |

カルシウムは骨や歯の材料となるだけでなく、筋肉の収縮、止血、細胞間の情報伝達に作用するなど、年齢や性別を問わず人間にとって非常に重要な栄養素です。

しかし、その必要量や重要性の意味は年齢・性別によって大きく異なってきます。

一般的にカルシウムの必要量は、骨が活発に作られる成長期がピークとなり、その後は、骨量は一定もしくは減少していくため、カルシウムの必要量も減少していきます。

しかし、成長期以降もカルシウムの必要量や重要性が高まる場面はいくつもあります。

今回は、成人期以降の女性と男性におけるカルシウムの重要性について詳しくご紹介したいと思います。

◎女性のカルシウムと骨

女性は生きていく中で妊娠、出産、更年期といった多くのライフイベントがあり、それらに伴って体も大きく変化していきます。

女性の成人期以降のカルシウムの重要性も、まさにこれらのイベントによって高まっていきます。

<妊娠・出産>

カルシウムは妊娠・出産・育児期の母子の健康と、胎児(赤ちゃん)の発達や成長に欠かせない栄養素であり、その必要量もこの時期に高まります。

特にカルシウムにおいては、産後の授乳期に不足すると一時的にお母さんの骨量が大きく減少し骨粗鬆症などのリスクが上がるため、不足がないように注意が必要です。

<更年期>

女性においては更年期(閉経前後)以降、骨密度を維持する働きのあるエストロゲン(女性ホルモン)が大幅に減少するため骨密度が減少します。

それと同時に、加齢に伴ってカルシウムの吸収も低下するため、更年期以降は骨粗鬆症のリスクが高まります。

この時期に、カルシウムの摂取量自体が不足するとさらに大きなリスクへと繋がります。

*更年期に注目されるのが、大豆製品に含まれる大豆イソフラボンの摂取です。

大豆イソフラボンは、エストロゲン(女性ホルモン)と似た働きを持ち、破骨細胞(古くなった骨を壊す細胞)による骨からのカルシウム溶出を抑えてくれる効果があります。

◎男性のカルシウムと骨

男性では、ストレスや食習慣の乱れによりカルシウム摂取量が極端に少ない人も多いことに加えて、加齢に伴い(60歳以降)カルシウム吸収も徐々に低下します。

それだけでなく、喫煙、飲酒、生活習慣病などにより骨粗鬆症のリスクが増えるなど、成人期以降においてもカルシウムの重要性は高まります。

また、カルシウムは骨粗鬆症の予防だけでなく、男性の癌の罹患数で首位を争う「大腸癌」の予防にも有効であるという研究報告もあります。(男性の大腸癌罹患数は女性の約1.5倍も多い)

このため、男性だからといって「骨粗鬆症になりにくい!」「カルシウムは十分だ!」と安心することはできませんし、女性と同様に普段からのカルシウム摂取と整った食事は重要になってきます。

特に男性では、仕事などが忙しく自分で料理する機会が少ない人も多いため、外食や中食においてカルシウムを摂取しやすい食材や、栄養素の組み合わせを知っておくと便利です。

◆外⾷・中⾷におけるカルシウム摂取のポイント

- 牛乳、チーズなどの吸収率の良い食材を間食などに選ぶ。

- 小魚や海藻、野菜などカルシウムが豊富でありながら吸収率が低い食材は、有機酸(酢、レモン など)やビタミンD(魚類、卵、キノコ類 など)によって吸収率が高くなるため、食材の組み合わせを意識する。

- 加工品に多く含まれるリンはカルシウム吸収を阻害するため、インスタント食品やファストフードなどの頻度が多くならないようにする。

- 過剰なアルコールやカフェインはカルシウム吸収を阻害するため注意する。

- 食塩はカルシウム吸収を阻害するため、味付けの濃いものばかりでなく、サラダやスープなど素材の味がするものも選ぶ。

⼥性と男性ではこのように体の変化や状況は違いますが、成⼈期以降もカルシウムの重要性が⾼まることに違いはなく、⽇頃からカルシウムを意識した⾷事を整えていくことが⼤切になってきます。

赤ちゃんを授かるためのカラダづくりや妊娠するための準備、またカルシウムと妊活の関係など、妊活に必要な基礎知識や心がけたいことをお伝えします。

妊娠するための準備

「いずれは赤ちゃんが欲しい」と思っていても、好きな時に妊娠できるとは限りません。

妊娠できる確率「妊孕力(にんようりょく)」は22歳がピークといわれ、それ以降は年齢とともに下がって35歳を境に大きく低下します。

つまり、妊活するのならなるべく早く行ったほうがいいと言えるでしょう。

それでは赤ちゃんを授かるために、具体的に何をしたらいいのでしょうか。

まずは妊娠するための準備を見ていきましょう。

基礎体温と排卵日チェック

妊娠しやすい「排卵日」を把握するため、毎日基礎体温を測り、生理周期を記録しましょう。

上図のように、通常は月経から排卵期までの体温は低温で、排卵後約2週間は高温になります。

「排卵日」は、高温に跳ね上がる直前の低温最後の谷底に当たる部分から高温3日目までの間をいいます。

排卵すると、基礎体温は必ず上がります。

そして、高温相が3日以上続いたら排卵は終わったと考えてよいでしょう。

妊娠する確率が高いのは、この排卵日の前後3~5日間。

この間に性交渉をすると確率が高くなると言われています。

いまは基礎体温を管理したり、排卵日を予測したりしてくれるアプリもたくさんありますので、利用してみるのもいいでしょう。

パートナーとよく話し合う

妊活は1人でするものではありません。

パートナーとよく話し合うことがとても大切です。

いつまでに何人欲しいのか、そのためにどうしていくのがいいのか、しっかり話し合って妊活プランをつくりましょう。

前述の排卵日に合わせて計画的に性交渉を試みるのもいいのですが、あまりにこだわりすぎるのも逆効果になる場合があります。

当然ですが、妊娠のしやすさは性交渉の回数にもよります。

排卵日に関わらず、常に週2~3回交渉があればいつも精子が女性の体内にある状態なので、いつ排卵しても妊娠できる状態にあります。

このようなカップルの妊娠確率は1年間で85%といわれています。

また、1年間性生活を行っているにも関わらず妊娠しない場合は、「不妊症である」とされています(日本産科婦人科学会の定義)。

通常は1年で約80%、2年で90%のカップルが妊娠するといわれています。

妊娠に関する知識を得た上で、パートナーとよく話し合い、二人三脚で妊活を行っていきましょう。

妊娠に向けたカラダづくり3大要素!

妊活で欠かせないのは、やはり妊娠に向けた健康的なカラダづくりです。

カラダづくりといっても、何か特別なことをしたり、特定の食品をたくさん食べたりすればいいというものではありません。

カラダづくりの3大要素は以下のとおりです。

・規則正しい生活

・運動と睡眠

・食生活(栄養素)

何も特別なことではなく、日常のごく当たり前のことばかりです。

「規則正しい生活」に「運動と睡眠」、「バランスの良い食生活」がとても重要で、これをパートナーと2人で継続して行うことが大切です。

妊娠してから慌ててカラダづくりを始めても間に合いません。

妊娠に気づいた時には既に赤ちゃんのカラダが形成されています。

実は妊娠5~6週目で、赤ちゃんの脳や臓器、目や鼻などが形成されます。

つまり、女性が妊娠に気づいた時には、赤ちゃんの重要な器官の多くが既にできあがっているのです。

「規則正しい生活」や「適度な運動と良質な睡眠」はわかりやすいと思いますので、ここでは「食生活(栄養素)」について詳しく見ていきましょう。

妊活に必要な栄養素

「〇〇を食べれば妊娠する」といった食材や食品はありません。

しかし、赤ちゃんを迎えるために摂ったほうがいい栄養素はあります。

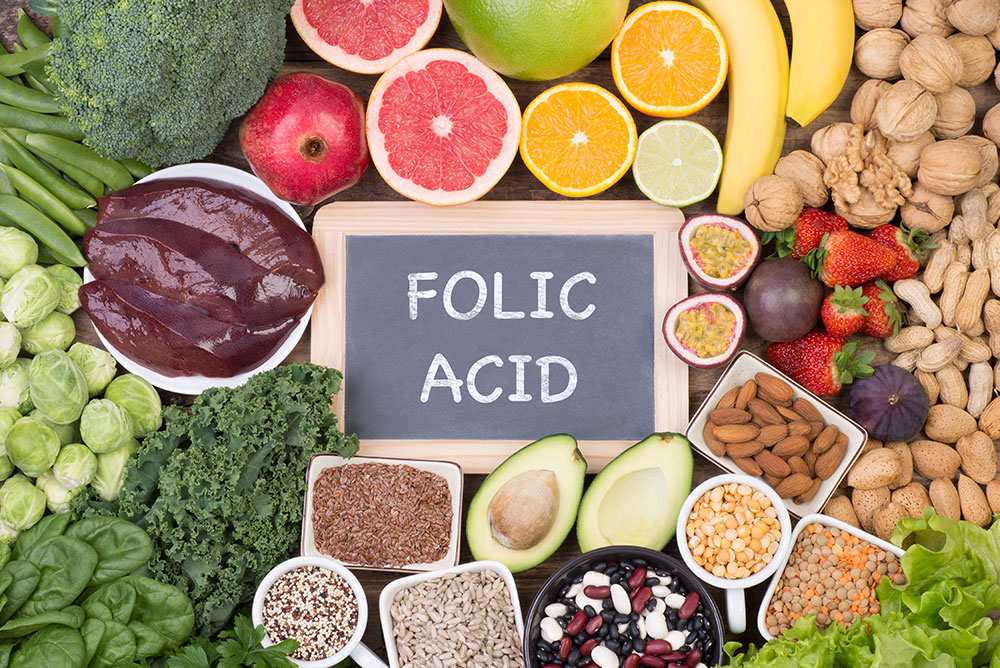

主に、葉酸、カルシウム、タンパク質、亜鉛、鉄などですが、今回はとくに大切な葉酸とカルシウムについて詳しく紹介します。

葉酸

葉酸は、ブロッコリーや枝豆、ほうれん草、レバーなどに多く含まれるビタミンB群の一種で、DNAの合成を促し、血液をつくる上で重要な役割を果たしています。

妊活においては、子宮内膜の質を上げ着床率の向上や、受精卵を保護する働きがあるといわれていて、正に赤ちゃんに必要な栄養素と言えるでしょう。

また、とくに母親の胎内で胎児の脳や神経管、心臓などの重要な部分が形成される妊娠初期に葉酸が必要とされ、胎児の先天性の異常を生じさせるリスクの軽減に繋がるともいわれています。

厚生労働省も、妊娠の1ヵ月以上前から妊娠3ヵ月までの間は、1日400μg の葉酸摂取を推奨しています。

カルシウム

葉酸だけではなく、カルシウムも妊活に必要な栄養素です。

また妊娠中は、赤ちゃんの骨の形成のために、産後は授乳のためにもカルシウムは必要不可欠です。

妊活中においては、カルシウムの不足によって卵子は受精しにくくなり、精子は運動率が劣って受精することが困難になるといわれています。

現代の日本人はカルシウムが足りていないといわれていますが、カルシウムが不足すると、赤ちゃんの発育不全や母体の骨粗鬆症などのリスクもありますから、妊活中、妊娠中はカルシウムを積極的に摂取するようにしましょう。

赤ちゃんを迎えるための栄養素は食事から摂取するのがいちばんですが、日々忙しいなか、バランス良く食事をしたり、食事だけで十分量の栄養素を摂ったりするのはなかなか難しくもあります。

医薬品やサプリメントで必要な栄養を補うのもひとつの考え方です。

無理なく2人で続けられることが大切です。

| 牡蠣 | 10〜12個 | |

|---|---|---|

| 長ネギ | 1本 | |

| ごぼう | 30cm | |

| 三つ葉 | 適量 | |

| 片栗粉 | 適量 | |

| ごま油 | 15ml | |

| A | 桜エビ | 3g |

| しょうが(みじん切り) | 小さじ1/2 | |

| にんにく(みじん切り) | 小さじ1/2 | |

| 長ネギ(みじん切り) | 大さじ1 | |

| 豆板醤 | 小さじ1/2 | |

| コチュジャン | 小さじ1/2 | |

| B | しょうゆ | 小さじ1 |

| さとう | 大さじ1 | |

| 酢 | 大さじ1 | |