WP_Query Object

(

[query] => Array

(

[calcium_tag] => 16

)

[query_vars] => Array

(

[calcium_tag] => 16

[error] =>

[m] =>

[p] => 0

[post_parent] =>

[subpost] =>

[subpost_id] =>

[attachment] =>

[attachment_id] => 0

[name] =>

[pagename] =>

[page_id] => 0

[second] =>

[minute] =>

[hour] =>

[day] => 0

[monthnum] => 0

[year] => 0

[w] => 0

[category_name] =>

[tag] =>

[cat] =>

[tag_id] =>

[author] =>

[author_name] =>

[feed] =>

[tb] =>

[paged] => 0

[meta_key] =>

[meta_value] =>

[preview] =>

[s] =>

[sentence] =>

[title] =>

[fields] => all

[menu_order] =>

[embed] =>

[category__in] => Array

(

)

[category__not_in] => Array

(

)

[category__and] => Array

(

)

[post__in] => Array

(

)

[post__not_in] => Array

(

)

[post_name__in] => Array

(

)

[tag__in] => Array

(

)

[tag__not_in] => Array

(

)

[tag__and] => Array

(

)

[tag_slug__in] => Array

(

)

[tag_slug__and] => Array

(

)

[post_parent__in] => Array

(

)

[post_parent__not_in] => Array

(

)

[author__in] => Array

(

)

[author__not_in] => Array

(

)

[search_columns] => Array

(

)

[posts_per_page] => 6

[ignore_sticky_posts] =>

[suppress_filters] =>

[cache_results] => 1

[update_post_term_cache] => 1

[update_menu_item_cache] =>

[lazy_load_term_meta] => 1

[update_post_meta_cache] => 1

[post_type] =>

[nopaging] =>

[comments_per_page] => 50

[no_found_rows] =>

[taxonomy] => calcium_tag

[term] => 16

[order] => DESC

)

[tax_query] => WP_Tax_Query Object

(

[queries] => Array

(

[0] => Array

(

[taxonomy] => calcium_tag

[terms] => Array

(

[0] => 16

)

[field] => slug

[operator] => IN

[include_children] => 1

)

)

[relation] => AND

[table_aliases:protected] => Array

(

[0] => wp_term_relationships

)

[queried_terms] => Array

(

[calcium_tag] => Array

(

[terms] => Array

(

[0] => 16

)

[field] => slug

)

)

[primary_table] => wp_posts

[primary_id_column] => ID

)

[meta_query] => WP_Meta_Query Object

(

[queries] => Array

(

)

[relation] =>

[meta_table] =>

[meta_id_column] =>

[primary_table] =>

[primary_id_column] =>

[table_aliases:protected] => Array

(

)

[clauses:protected] => Array

(

)

[has_or_relation:protected] =>

)

[date_query] =>

[queried_object] => WP_Term Object

(

[term_id] => 50

[name] => 成長期

[slug] => 16

[term_group] => 0

[term_taxonomy_id] => 50

[taxonomy] => calcium_tag

[description] =>

[parent] => 0

[count] => 9

[filter] => raw

)

[queried_object_id] => 50

[request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID

FROM wp_posts LEFT JOIN wp_term_relationships ON (wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id)

WHERE 1=1 AND (

wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (50)

) AND ((wp_posts.post_type = 'brand_calcium_info' AND (wp_posts.post_status = 'publish' OR wp_posts.post_status = 'acf-disabled')))

GROUP BY wp_posts.ID

ORDER BY wp_posts.post_date DESC

LIMIT 0, 6

[posts] => Array

(

[0] => WP_Post Object

(

[ID] => 876

[post_author] => 1

[post_date] => 2024-11-27 23:16:12

[post_date_gmt] => 2024-11-27 14:16:12

[post_content] => | ã˜ã‚ƒãŒã„ã‚‚ | 200g(ä¸2個) | |

|---|---|---|

| 釜æšã’ã—ら㙠| 40g | |

| ã¨ã†ã‚‚ã‚ã“ã—(缶詰ã§ã‚‚å¯) | 40g | |

| 玉ã㎠| 1/4個(50g) | |

| A | 生クリーム| 40ml |

| マヨãƒãƒ¼ã‚º | 大ã•ã˜ï¼‘ã¨1/2 | |

| é’ã®ã‚Š | å°ã•ã˜ï¼‘ | |

| å¡© | å°ã•ã˜1/4 | |

長引くコロナ禍で骨折が増えていると言われ、その一因にマスク生活が関係していると指摘する声があります。

マスク生活とカルシウムとの驚きの関係を解説いたします。

コロナ禍で骨折が増える理由

新型コロナウイルスの影響で私たちの生活は一変しました。

特に日本ではマスクなしの生活はもはや考えられなくなっています。

しかし、コロナ禍で意外にも骨折する子どもや高齢者が増えているのをご存じでしょうか。

その理由は2つ考えられます。

1.外出が減ったため、単純に運動不足となり、運動機能が鈍くなってしまったため。

2.マスク生活によりカルシウムが不足して、骨が溶け出しやすくなっているため。

「1」の運動不足は、近所を散歩したり、家の中でストレッチをしたりするなど適度にカラダを動かして予防していただくしかありませんが、「2」のマスク生活で骨が弱くなるとはいったいどういうことなのでしょうか。

マスク生活でカルシウムが不足する?

マスク生活で骨折とは信じがたい話ですが、実は長引くマスク生活で呼吸が浅くなり、軽い酸欠状態(隠れ酸欠)になると多くの専門家が指摘、メディアなどでもたびたび取り上げられるようになりました。

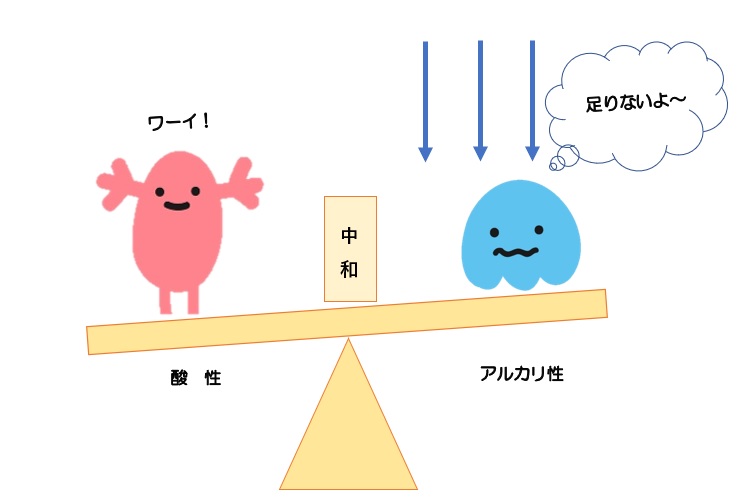

酸欠状態になると人間のカラダは酸性に傾きます。

そこでバランスをとろうと体内で働いてくれるのがカルシウムです。

酸欠状態で傾きかかった酸性を中性に戻すために血液中のカルシウムが使われ、本来骨に使われる筈であったカルシウムが足りなくなってしまう恐れがあるのです。

骨のために使われる筈だった血液中のカルシウムが足りなくなれば、骨が溶け出しやすくなってしまいますので、運動不足の上に骨が脆くなっている可能性もあり、余計に骨折しやすくなるという原理です。

また、マスク生活で酸欠状態になると、不安やイライラが倍増するとも言われています。

これもまたカルシウムをどんどん消費してしまう要因です。

マスク生活でカルシウム不足のリスクがあるとは意外に思われるかもしれませんが、特に成長期でカルシウムを必要としているお子さまや、骨密度が低下しているご高齢の方、閉経後の女性などはより注意が必要です。

隠れ酸欠を防ぐための3つの方法

*正しいマスクの着用

*意識した深い呼吸

*カルシウムの積極的な補給

酸欠にならないためには、まず自分に合った正しいマスクを選ぶようにしましょう。

材質や機能はしっかりしていても呼吸のしやすいもので、自身の顔のサイズにフィットするものを選んでください。

換気がしっかりできている場で周囲に人がいないような時は思い切ってマスクを外し、深呼吸をするように心がけましょう。

呼吸が浅くなってしまっているわけですから、意識して深い呼吸をすることが大切です。

新鮮な空気を吸って、できるだけ長く吐き切るようにすることがポイントです。

また、不足しがちなカルシウムをしっかり補ってあげることも大切です。

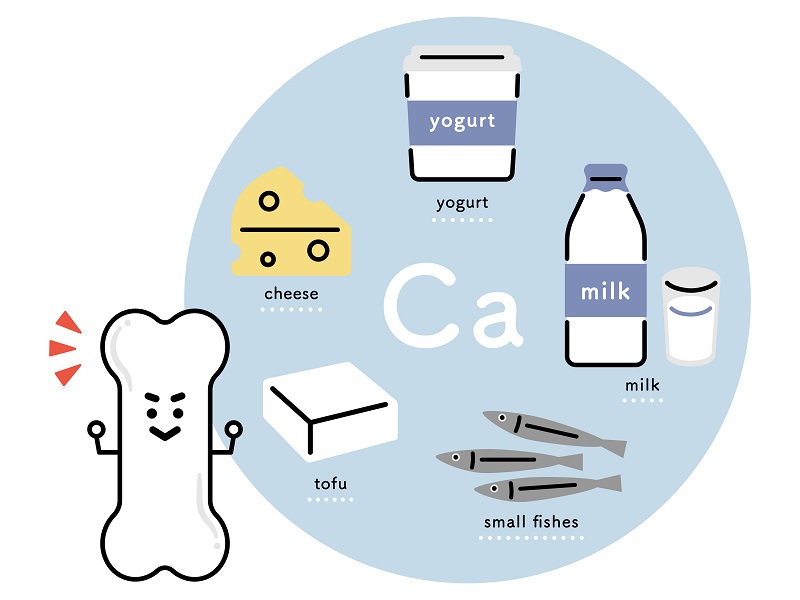

牛乳などの乳製品や小魚などや吸収を助けてくれる、イワシやサケなどの魚類やキノコ類などに含まれるビタミンDと一緒に摂るようにしましょう。

特に隠れ酸欠になっていそうだと心配に感じる場合は、食品からだけでカルシウムをうまく吸収することはなかなか難しいと思いますので、医薬品やサプリメントなどでしっかり補うことをおすすめします。

ちょっと待って!安易なカルシウム補給は逆効果!?

骨折予防のためにも、カルシウムはしっかり補給していただきたいのですが、ここで大きな注意点があります。

よくカルシウムさえたくさん摂れば、それがそのまま骨になって、骨が丈夫になると信じている方が多くおられますが、それは大きな誤解です。

カルシウムは体内に蓄積されないと意味がありませんので、しっかり吸収されなければただ体外に流れ出ていくだけです。

先ほどご紹介したように、ビタミンDなど吸収を助ける食材などと一緒に効率よく摂取することをおすすめします。

特に牛乳さえたくさん飲めばいいと思う方は要注意です。

牛乳は確かにカルシウム補給にとてもいい食材ですが、牛乳には乳脂肪という脂肪分とリンが含まれています。

たくさん摂取すると却ってカルシウムの吸収を阻害してしまいますから、何でもそうですが摂り過ぎには十分注意してくださいね。

マスクによる肌荒れもカルシウムで予防効果あり!?

長引くマスク生活で、マスクむれによる肌荒れでお悩みの方も多いと思います。

そこで、最後におまけとして、肌荒れも実はカルシウムと無関係ではないという豆知識をご紹介します!

一般にカラダが酸欠状態になると、血管が収縮して血液循環が悪くなり、肌の色つやや潤いが低下します。

その上に、マスクでむれた状態で擦れたりするので、角質がどんどん取れていって肌荒れが起こりやすくなります。

そういう意味でも、カルシウムをしっかり補ってカラダを酸欠状態から戻してあげた方がマスクによる肌荒れの予防効果は上がります。

マスク生活がいつまで続くかわかりませんが、隠れ酸欠により、骨折リスクをはじめさまざまな心身の不調をきたす恐れがあります。

ぜひご参考にしていただき、心身ともに健康で快適な生活をお過ごしくださいね。

[post_title] => 長引くマスク生活で骨が弱くなる!?特に育ち盛りの子どもや高齢者は「隠れ酸欠」に要注意‼ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => c-51 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2024-11-26 23:55:53 [post_modified_gmt] => 2024-11-26 14:55:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://moritayakuhin.co.jp/?post_type=brand_calcium_info&p=800 [menu_order] => 0 [post_type] => brand_calcium_info [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 789 [post_author] => 1 [post_date] => 2024-11-26 20:37:01 [post_date_gmt] => 2024-11-26 11:37:01 [post_content] =>カルシウムは骨を作る材料となるだけでなく、生命維持活動にも欠かせない重要な栄養素です。

特に成長が著しい子供の時期においては、その必要量が多くなり、活発な発育や活動を支えています。

しかし、現代の日本人がカルシウム不足であるように、やはり子供においてもカルシウムが不足傾向にあります。

今回は、子供におけるカルシウムの重要性や、様々な食材からのカルシウム摂取の意義などについてご紹介します。

◎成長期前の土台づくり

成長期に、カルシウムなどの栄養素の必要量が増えることはよく知られています。

しかし、この時期に十分な心身の発達を遂げられるかは、それ以前の準備時期にもかかっています。

身長が大きく伸びる成長期(=骨が大きく成長する時期)の土台となるのが、幼児期〜小学校低学年です。

この時期に、カルシウムをはじめとする栄養素を十分に摂取できる環境や食習慣を整えることが、成長期での健全な発達に繋がります。

特に、幼児期においては骨や歯の発達が著しい反面、食事量の個人差が大きく、あまり多くの量を食べられない子供においては、間食や補助食品などを活用してカルシウムや栄養素を補うことも有効です。

◎カルシウムは牛乳を飲んでいるから大丈夫?

子供の1日の栄養バランスは「給食を食べているから大丈夫」といった声も聞きますが、給食だけではやはり不十分な面もあり、家での食事の好き嫌いや、偏り、間食の量や内容なども、その子の成長に大きな影響を及ぼします。

それと同様に、カルシウムも「給食で牛乳を飲んでいるから大丈夫」と安心することはできません。

学校給食で提供される牛乳(200ml)にはカルシウム約220mgが含まれていますが、これは3~7歳の子供が1日に推奨されている量の1/2~1/3にすぎません。

また、子供に限らず大人においてもカルシウムといえば「牛乳」と思い、牛乳ばかりを大量に飲むのも問題があります。

確かに牛乳に含まれるカルシウムは体内での吸収率がよく、効率的にカルシウム摂取できる食品ではありますが、大量に飲むことで以下のようなデメリットも考えられます。

牛乳性貧血……

牛乳には鉄の含有量が少ないため、牛乳を大量に飲んでそれだけでお腹が膨れ、その他の食事(鉄などの栄養素)が必要量取れない状態が続くと、貧血の症状が起こります。

リーキーガット症候群……

牛乳に含まれるカゼイン(タンパク質の一種)を頻繁に摂取することで、腸内の炎症が起こり、下痢や便秘などの症状に繋がることもあります。

そのため、牛乳の摂取量は適量の範囲(子供では他の食事がしっかりと食べられる量(200〜400ml程度まで))にとどめ、その他の食品からもカルシウムを摂る必要があります。

また、様々な食品を摂る事で、カルシウム吸収に必要なビタミンやミネラルなども同時に摂取できるため、効率的なカルシウムの吸収に繋がるとともに、食事全体のバランスも整います。

[post_title] => 子供のカルシウム摂取 [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => c-44 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2024-11-28 14:42:39 [post_modified_gmt] => 2024-11-28 05:42:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://moritayakuhin.co.jp/?post_type=brand_calcium_info&p=789 [menu_order] => 0 [post_type] => brand_calcium_info [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 750 [post_author] => 1 [post_date] => 2024-11-26 17:33:29 [post_date_gmt] => 2024-11-26 08:33:29 [post_content] =>前回は、心身の成長が目覚ましいこの時期におけるカルシウムの重要性、必要量、食品に含まれるカルシウム量、その吸収率の違いなどをご紹介しました。

今回はそのカルシウムが、体内で吸収される際に欠かせない栄養素や、吸収率を上げる栄養素、反対にカルシウムの吸収を阻害する栄養素についてご紹介します。

<カルシウムの吸収に必要な栄養素、吸収率を高める栄養素>

・ビタミンD

ビタミンDは肝臓と腎臓で活性化し、カルシウムの吸収を高め骨や歯を丈夫にします。

食品中では植物性食品(しいたけなどのキノコ類)に含まれるビタミンD2と、動物性食品(煮干し、シラス干し、イワシ、鮭 など)に含まれるビタミンD3があるほか、日光を浴びることで私たちの皮膚上でも生成されます。

・リジン

リジンは必須アミノ酸の一つで、体の組織の成長や修復に関わっており、抗体やホルモン、酵素を作る働きを持っています。

また、腸管でのカルシウムの吸収も高めてくれます。

牛乳・乳製品・大豆・卵黄・シラス干し・マグロなどに多く含まれています。

<カルシウムの吸収を阻害する栄養素>

・リン

ミネラルの一つでもあるリンは、骨や歯の原料でもありカルシウム同様生命維持に必要な栄養素です。

しかし、このリンを摂り過ぎるとカルシウムを溶かし出すパラソルモン(副甲状腺ホルモン)が上昇し、カルシウムの排泄が促されます。

インスタント食品やスナック菓子、加工食品に含まれる食品添加物にはリン酸塩という形で、このリンが多く含まれているため注意が必要です。

◎運動とカルシウムの関係

この時期、学校生活において本格的にクラブ活動を始める人も多いのではないでしょうか。

運動すると、その刺激を受け骨はカルシウムの沈着を促進し、丈夫なものへとさらに成長しようとします。

また、運動する上でのカルシウムの大きな働きは筋肉を動かすことです。

細胞内に存在するCa2+ (カルシウムイオン)の濃度の変化によって、筋肉は弛緩と収縮を繰り返し体を動かしているため、運動中には十分なカルシウムが必要となってきます。

しかし、運動をすることでかく汗と一緒にカルシウムは体外へと排出されてしまいます。

カルシウム量が不足すると体内のミネラルバランスが崩れ、足のつりや痙攣ひいては大きな怪我にも繋がりかねないので注意が必要です。

運動量が多くなる思春期では特に、普段から十分な量のカルシウムを摂取し、健全な骨量の増加と活発な運動に備えておく必要があります。

思春期に入ると、体の発達にも大きな特徴がみられ心身共に大人へと近づいていきます。

その一つとして、思春期にみられる第二次性徴(成長)期では、性ホルモンの分泌上昇により大人の体へと変化すると共に、成長ホルモンの分泌も増大し身長が一気に伸びます。

第二次性徴(成長)期が訪れる時期は個人差がありますが、男子で11歳頃、女子では10歳頃とも言われています。

この、身長が伸びる時期に十分なカルシウムが摂取できていなければ、身長を伸ばすことも、骨量を増やす事もできません。

ですから、この時期にしっかりとカルシウムを強化し、身長や丈夫な骨を形成するための一番のチャンスをしっかりと掴んで下さい!

◎食品とカルシウム

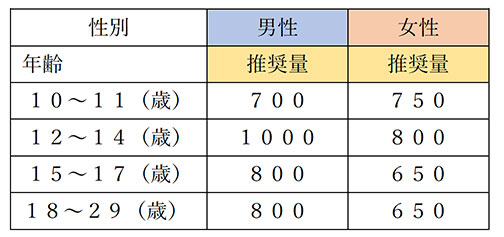

カルシウムが必要なこの時期ですが、具体的にはどれだけの量が必要なのでしょうか。

日本人の食事摂取基準においてカルシウムの摂取基準は次のように推奨されています。

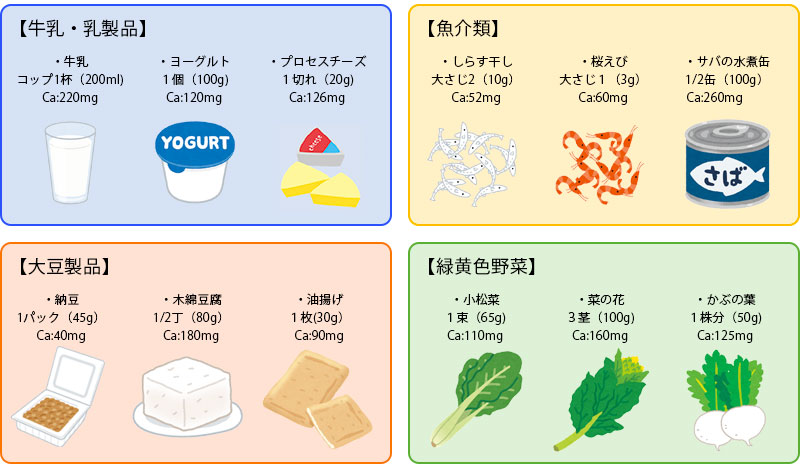

<カルシウムを多く含む食品>

では、実際の食品にはどれくらいのカルシウムが含まれているのでしょうか。

<カルシウムの吸収率>

食品にどれくらいのカルシウムが含まれているかは上記しましたが、これらを食べたからといって、食べた量がそのまま体内に吸収されるのではなく、多くは尿や汗などと共に排泄されてしまいます。

この吸収率は食品によって差があるため、カルシウムを多く含む食品を知るだけではなく、その食品ごとの吸収率も知っておくとより効率的です。

また、食品だけではなく、年齢によっても体内でのカルシウム吸収率には違いが出てきます。

思春期を迎える10代でその吸収率はピークを迎え、その後加齢と共に徐々に吸収率は落ちていきます。

そのため、この10代の時期がカルシウム吸収と貯金にとって最も大切な時期なのです。

学童期は新生児期に次いで身体の発育が著しい時期であり、食事では食習慣や食事リズムが確立され始め、

自分で少しずつ食べ物を選択して食べるようにもなってきます。

この時期に、正しい食習慣と必要な食物を選択できる環境を整えてあげる事が大切になってきます。

体重や身長の著しい伸びに伴い、身体機能も発達し、筋力や持久力などの運動機能も高まります。

骨の成長に伴って伸びていく身長は、両親などからの遺伝要素が強いとも言われますが、それ以外にも食習慣や環境も大きく影響してきます。

特にカルシウムにおいては、骨に直接影響を与える栄養素にも関わらず、現代の日本人においては摂取量が不足しているため、

学童期では学校給食のみに頼らず普段の食事から十分摂取できるような環境づくりが必要です。

成長期に向けて食環境を整えるポイント

◎魚の摂取

学校給食では、カレーライスや揚げ物などは人気メニューですが、魚料理や豆ご飯の日は食べ残しの量が多くなる傾向があるようです。

飽食の時代になり、食の欧米化が進み、昔に比べ家庭でも魚料理を食べる頻度が減少したのに伴い、魚から摂れる栄養素の摂取量も減っています。

その代表的な栄養素が、DHAやEPA、カルシウムなどです。

しらすや煮干し、イワシなどの丸ごと食べられる小魚には多くのカルシウムが含まれ、体内でのカルシウムの吸収率も高い食材の一つです。

(カルシウムは体内での吸収率が悪い栄養素で、食材によって吸収率に違いがあります。)

硬いから、美味しくないなどの理由で敬遠されがちですが、普段の食事の中で小魚の粉末だしを丸ごと使う、好きな料理や味付けに小魚を混ぜるなど、

うまく取り入れる工夫をすれば美味しく食べることもできます。

◎植物性タンパク質を増やす

日本人の食事は米を主食とし野菜や魚を食べていた高糖質食から、戦後は肉や油を多く含んだ欧米食が広まり高脂質食へと変化してきました。

その結果、脂質の過剰摂取、野菜や魚、豆類の不足により摂取栄養素に偏りが生じ様々な生活習慣病が問題になるようになりました。

その生活習慣病の一つでもある骨粗鬆症は、動物性タンパク質の過剰摂取もリスク要因になっていることが近年分かってきました。

そこで、普段から肉以外のタンパク質である豆類や大豆製品などを積極的に摂ることや、主な原因であるカルシウムの摂取不足に陥らないような食習慣を意識していくことが必要です。

◎休日の食事の工夫

休日は気分転換や外出に伴い、外食もしくは家で簡単に食事を済ませることも多いと思います。

それは決して悪いことではありませんが、学校給食のない日は栄養素が不足傾向になるため1日を通して食事のバランスを整える意識が普段以上に必要です。

例えば、昼食を外食や買ってきたもので済ませた場合、どうしても野菜や果物、乳製品と言ったビタミン、ミネラル源となる食材が不足してしまうため、

それらを朝食や夕食、間食を利用して補わなければなりません。

カルシウムにおいても、学校がある日は給食で毎日牛乳を飲んでいますが、休日になるとその機会がなくなるため、

普段の料理の中や間食に乳製品を取り入れる献立を増やすなどの工夫も必要になってきます。

| ã˜ã‚ƒãŒã„ã‚‚ | 200g(ä¸2個) | |

|---|---|---|

| 釜æšã’ã—ら㙠| 40g | |

| ã¨ã†ã‚‚ã‚ã“ã—(缶詰ã§ã‚‚å¯) | 40g | |

| 玉ã㎠| 1/4個(50g) | |

| A | 生クリーム| 40ml |

| マヨãƒãƒ¼ã‚º | 大ã•ã˜ï¼‘ã¨1/2 | |

| é’ã®ã‚Š | å°ã•ã˜ï¼‘ | |

| å¡© | å°ã•ã˜1/4 | |